経理部の松田です。

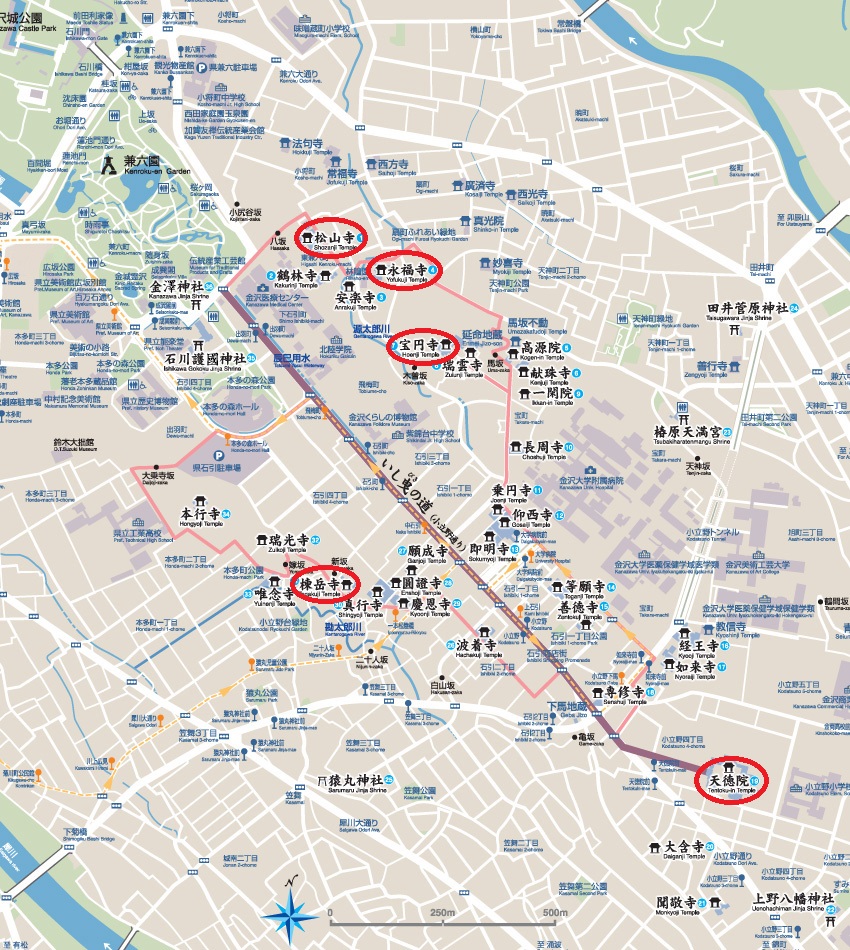

2月はじめ、金沢三寺院群のひとつ、小立野寺院群を見て廻ってきました。

小立野寺院群は浅野川と犀川に挟まれた小立野台地に位置し、加賀藩前田家ゆかりのお寺が多く点在しています。

小立野台地一帯は急な坂道が多く、大通りから一本中へ入ると道幅も狭く、車のすれ違いが困難な道が多いですが、

趣のある小路がたくさん残っているので風情豊かな町並みを楽しむことができます。

今回廻ってきたのは、丸で囲った前田家ゆかりの5つの寺院です。

地図は金沢市観光公式サイト「金沢旅物語」から拝借しました。

最初に向かったのは「永福寺(ようふくじ)」金沢市東兼六町18-8

このお寺は加賀八家の1つ、奥村家の菩提寺です。

加賀藩の家老だった奥村永福が慶長4年(1599)に前田利家より寺地を得て建立しました。

能登の末森城の守将として佐々成政の攻撃から城を死守した話は有名です。

ちなみに加賀八家とは、加賀藩の家老のこと。八家あったことから加賀八家といいます。

つづいて「宝円寺(ほうえんじ)」金沢市宝町6-14

前田利家が建立したお寺であり、前田家代々の菩提寺です。利家の葬儀はこのお寺で行われました。

前田家一族のお墓の前には鳥居があります。

墓所内には前田利家の自画像と髪を納めた御影堂と御髪堂があります。

慶長4年(1599)2月、前田利家が決死の覚悟で徳川家康との伏見城会議に向かう際に、遺髪として髪を切り、

自身の姿を描いて、住職に地中深く埋めさせた場所です。

そして、宝円寺には江戸初期の画聖・俵屋宗達のお墓もあります。

俵屋宗達といえば、風神雷神を描いた人であり、風神雷神図屏風が有名です。

宗達って金沢の人だったっけ? 京都だよね!?

なのになぜ金沢にお墓があるのか?

俵屋宗達は京都と金沢に工房をもっていたそうですが、その生涯には不明な点が多く、生まれや亡くなった年も不詳です。

大正2年、宝円寺の墓地で倒壊した大きな五輪塔が発見され、五輪塔に刻まれていた内容が宝円寺の過去帳と一致したことから、

俵屋宗達のお墓であることが判明したんだそうです。

高台にある宝円寺の墓地からは金沢の街並みと卯辰山の見晴らしが良いです。

宝円寺に行くときは俵屋宗達の石柱が目印。

3つ目は「松山寺(しょうざんじ)」金沢市東兼六町5-6

加賀八家・横山家の菩提寺です。慶長4年(1599)、横山家2代長知が創建しました。

山門は金沢市指定文化財です。

江戸時代、加賀藩は徳川幕府から二度にわたり、謀反の嫌疑をかけられますが、その疑いを解くために奔走したのが横山家。

加賀藩存亡の危機を救いました。

本堂の前には2本の大きなモミの木が立っています。

松山寺の横には兼六園に向う「八坂」があります。かなりの急坂です。

4つ目は「棟岳寺(とうがくじ)」金沢市石引2-4-6

棟岳寺は、越前南条郡領主の赤座直保が父母の供養のために建立した寺院です。

慶安2年(1649)に加賀藩3代藩主の前田利常から現在地を拝領しました。

関ヶ原の戦いでは、西軍の大谷吉継の軍に付いていた赤座直保ですが、小早川秀秋が東軍に寝返ったのを機に、

直保みずからも大谷軍を攻撃。東軍が勝利したものの、家康により領地は没収されてしまいます。

その後は加賀2代藩主前田利長に仕え、松任城の管理などを任されました。

赤座直保の子・孝治は前田氏の命で永原姓に改姓し、加賀藩士として存続しました。

赤座直保のお墓です。赤座の姓が残る唯一のものかもしれません。

境内には水府義勇塚と永原(赤座)甚七郎のお墓もあります。

永原甚七郎は、天狗党追討時の加賀藩の監軍でしたが、天狗党救済のために奔走しました。

これは夜見ると怖いやつ~

最後にやってきたのは、珠姫の寺「天徳院(てんとくいん)」金沢市小立野4-4-4

元和9年(1623)、加賀3代藩主前田利常が24歳の若さで死去した正室 珠姫の菩提寺として天徳院を創建しました。

珠姫様は慶長4年(1599)に徳川2代将軍秀忠の次女として生まれました。

珠姫様が徳川家と前田家の架け橋となるべく金沢城に輿入れしたのはわずか3歳のとき。

珠姫様の生涯は加賀百万石の危機を救い、その繁栄に尽くされたことは有名です。

今も金沢市民に敬愛され親しまれています。

石川県指定有形文化財の山門です。

1768年の火災で諸堂を焼失しましたが、山門だけが唯一焼け残りました。

創建当初から残る歴史的価値の高い建物だと思うので、私的には国宝に指定されて欲しいな…

山門の下には大きな香炉が置かれています。

山門をくぐると左右に回廊が続いており、本堂へは右の回廊を進みます。左の回廊は墓地へと続いていました。

本堂へ続く回廊の途中に「水かけ金洗い弁財天」があります。

ヘビの口から流れる水でお金を洗うと金運をさずけてくれるようです。

拝観料500円を収めて本堂内へ。

お顔が隠れている珠姫の御尊像。

夫婦円満、家庭円満の象徴として祀られています。

本堂内には珠姫様ゆかりの品が展示されていました。

玉姫様の枕屏風

珠姫様お手作り紙雛人形

前田家の家臣石黒家に代々家宝として伝えられてきた珠姫様手作りの雛人形だそうです。

袖には徳川家の葵の紋様と梅花の紋様が描かれています。

珠姫の生涯を描いたからくり人形劇「珠姫・天徳院物語」が上演されていたので、こちらも見てきました。

わずか3歳ではとても心細く、寂しかっただろうと思うのですが、

3男5女を立派に育てられた珠姫様の家族愛溢れる生涯に胸がじーんとなりました。

本堂と回廊で結ばれた鎮守堂。

巨大なお面は迫力満点。

金沢の工芸品「加賀てまり」は、珠姫様が輿入れの際に手まりを持ってきたことが始まりと言われています。

随分昔のことになりますが、2010年3月にNHK教育で「美の壷」スペシャルとして金沢が2週連続で放送されました。

その中で、幼い珠姫が花嫁道具に持参した手まりで遊ぶシーンがあり、その珠姫役に当時5歳だった姪っ子が出演。

山代温泉の旅館で撮影され、本格的な撮影セットに本人は緊張して顔がこわばってしまったのだとか。笑

本堂を見たあと、庭園も見てきました。手入れが行き届いていてとても綺麗でした。

こちらは鎮守堂の外観です。天狗様がこちらを見ています。

この日は女性観光客の他、外国人の方も拝観に来られてました。

多くの方に加賀百万石の歴史を知っていただけると嬉しいです。

けれど本堂の床が冷たくて足が凍えたー

最近、お寺ばっかり見てまわってるような気がしますが、

歴史を探るきっかけとなり、歴史に思いをはせる時間もいいものです。